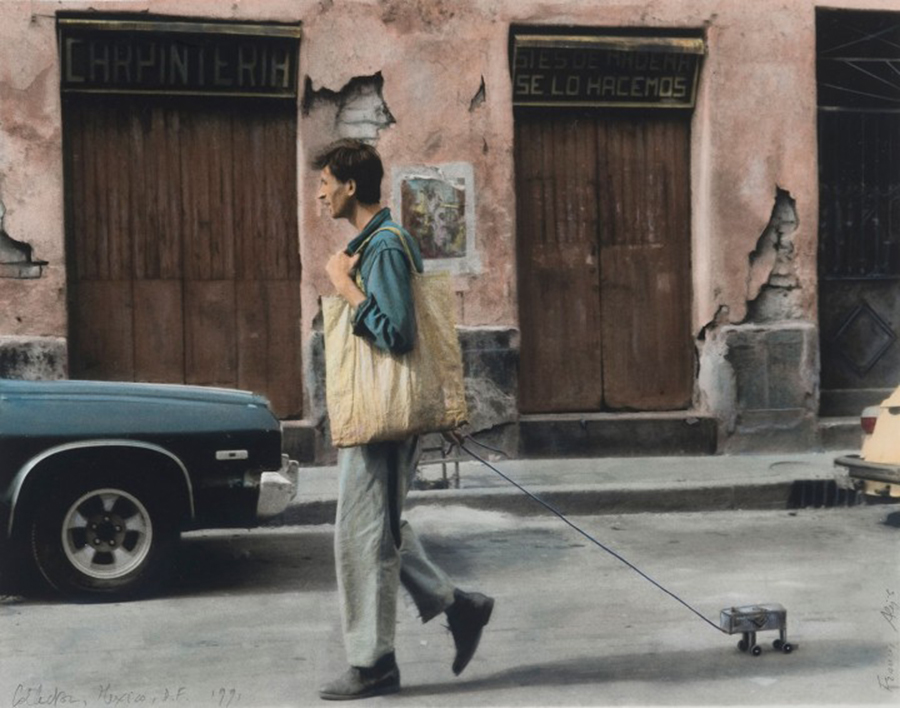

On a attribué à ce geste toutes sortes de valeurs symboliques : un hommage à l’agitation, souvent inutile, de tous ces petits travailleurs des rues qu’abrite la ville de Mexico ; ou bien une critique de l’écart entre l’effort et le résultat, qui caractérise les initiatives de tous, mais notamment des gouvernants ; ou encore une parodie de l’art minimaliste… En tout cas, il est significatif que cette mise en cause spectaculaire du principe d’efficacité ait lieu dans les rues de la ville. En contrepoint, il a tourné en 2001 une autre vidéo, intitulée Looking up et sous-titrée : « Parfois, ne rien faire mène à quelque chose. » Immobile sur une place, il regarde fixement un endroit dans le ciel ; progressivement, des passants s’arrêtent à ses côtés pour tenter de voir ce que scrute son regard ; alors, il s’éloigne discrètement, laissant les passants figés dans ce qui était à l’origine sa propre attitude. Non seulement il atteste qu’une action sans effort peut se révéler efficace, mais il rend sensible l’idée que l’espace est une création personnelle et que cette expérience est transmissible. La réalité ne nous est pas donnée comme un acquis, chacun de nous la façonne à sa mesure. Zocalo, une vidéo réalisée en 1999, peut être également considérée comme une mise en valeur de l’espace public par l’usage privé : la place du Zocalo, gigantesque et sévère, utilisée pour tous les évènements populaires, est un emblème de la ville de Mexico ; au centre est installé un mât ; pendant une journée entière, la caméra de Alÿs a enregistré le déplacement de l’ombre de ce mât et celui de la file des piétons qui s’abritent du soleil dans cette ombre, composant un discret ballet comme s’ils étaient guidés par un rituel inconscient. La ville, nous dit l’artiste, recèle un potentiel poétique inépuisable, mais il nous appartient d’aller le débusquer dans les endroits les plus inattendus. A l’opposé de ce registre, Sleepers, également réalisée en 1999, est une série de photos montrant des sans-abri dans la rue ; mais ce n’est pas un document de plus sur la misère, c’est plutôt une illustration de l’ingéniosité et des moyens créatifs avec lesquels ces gens se sont approprié l’espace public, en ont fait un lieu d’usage domestique, au mépris des règles d’ordre et d’hygiène qui caractérisent habituellement la ville.

Car l’espace n’est pas neutre. Regardez-le bien : c’est une forme traversée par des normes. Pour en prendre l’illustration la plus simple, le piéton des villes sait instinctivement reconnaître un ordre spatial fait de possibilités, d’interdictions et d’obstacles (passages piétons, sens interdits, barrières de chantier…). Pourtant, dans la liberté de son parcours, le marcheur ne les prend pas tous en compte. En plus, lui-même en invente d’autres ainsi que des raccourcis, des détours ou des contraintes de trajet, par exemple s’arrêter le moins possible. Chaque marche dans la ville est une création, répétant la leçon qu’avait énoncée Roland Barthes : « L’usager de la ville prélève des fragments de l’énoncé pour les actualiser en secret (7). » La ville nous offre son décor ; à chacun de nous d’y prélever ce qui lui convient et d’y ajouter ce que son plaisir, ou son bien-être, réclame.

Elie During a fait de ce principe une présentation savante. Il explique que « les lieux ne sont pas de simples portions d’espace (endroits, positions, places), logées en lui comme dans un cadre inerte. Les lieux sont produits, et parfois même institués. Ils se vivent, ils se disent, inséparables de l’espace social (8) ». Il prend pour exemple le monument de la place Clichy à Paris : personne ne le connaît « parce qu’il se trouve au milieu du flot des voitures et que le piéton traverse ailleurs » ; ce n’est pas qu’on ne le voit pas, c’est qu’on ne l’adopte pas. Ce besoin d’appropriation alimente les œuvres de nombreux artistes. Tania Mouraud (Vitrines, 1981) redécouvre Paris en suivant les itinéraires touristiques du Guide Vert, et elle photographie systématiquement les devantures de magasins dont elle dit qu’elles sont « des mises en scène offertes au désir », ou « des petits autels désuets dans lesquels s’étale l’univers du cadeau (9) » ; au total, six mille photos qui sont autant de mirages offerts à l’imagination du piéton, comme autant d’arrêts sur images ; chacune d’elles étant un trait d’union possible entre les sphères privée et publique.